ブレット・ハリデイ&ヘレン・マクロイ 「本とバンシー」 (第四回 1953/4/2)

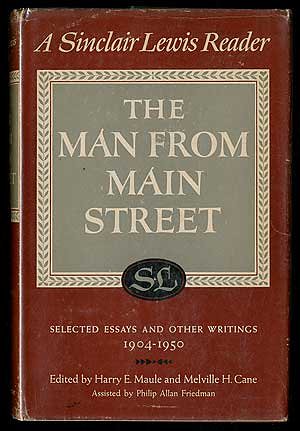

- シンクレア・ルイス (Sinclair Lewis) The Man From Main Street (Harry E. Maule and Melville H. Cane (eds.), Random House 3.75ドル)

- 佐藤より

シンクレア・ルイス (Sinclair Lewis) The Man From Main Street (Harry E. Maule and Melville H. Cane (eds.), Random House 3.75ドル)

20年代に青年期を迎えたアメリカ人であれば、この楽しい本をよまずにいるべきではない。古代においては経験するのに一世紀かかったような変化が、現代ではたった10年の間に押し寄せてくる。この、多くの作品が20年代と30年代に書かれたルイスの掌編集を読むと、彼がまるで我々と何世代も隔たっており、ほぼ完全にかけ離れた時代の人物なのではないかと考えるようになるだろう。

彼は最後のアメリカ人であった。今現在も、ほとんどの本(そしてほとんどの絵画)は、題材こそアメリカについてのものだが、手法はヨーロッパのものである。しかし執筆そのものにおいては、アメリカ的伝統と呼べるものがある。それは、単に題材の問題でも手法の問題でもなく、人の知性がどう機能するか、その思考がどんな形を成すか、という点における伝統だ。これは、他の伝統に比べて取り立てて優れているというわけではないが、他にはない私たち独自のものであり、自分の家庭菜園で収穫してきた野菜のように、この土地ならではの新鮮さとその風味を保っている。

この精選集の珠玉の2作品を検討してみよう。I'm An Old Newspaper Man Myself と Fools, Liars and Mr. Devoto だ。こういった作品を何気なく書き上げられたのは、アメリカ人だけだっただろう。それはマーク・トウェインやアーティマス・ウォード (Artimus Ward) の作品に近く、T. S. エリオットやヘンリー・ジェイムズの作品からは火星からやってきた人間のごとくかけ離れている。

アメリカ独特の風味を持った、この強い匂いのするブーケを形作るには、どんな特性を混ぜ合わせれば良いのだろうか?ウィットがまず最初に挙げるべき特性だ。敵の気持ちを害することも厭わない、鋭いウィット。これは、世間に対する受けの良さがアメリカで守るべきものとなる以前から存在したものだ。

不遜さ、これが次の要素である。ヨーロッパ人は懐疑的、あるいは皮肉屋ではあるかもしれないが、彼らは常に礼儀正しい。対するアメリカ人特有の不遜さは、単なる生意気さにはとどまらない。この不遜さは、ヨーロッパ人が当然のものとしている数々の事柄と無縁であり、偽善を最大の鼻つまみ者として扱ってきたことの結果なのである。この態度は、アメリカ以前の市民社会では、ありえないものだった。それらの社会の形成には、時間的制限がなかった。そのため、どんな共同体に対しても、うわべだけのごまかしに実用的な使い道があることに気付く程度には時間的余裕があったのだ。

3番目の材料は土臭さと潔癖さの奇妙な配合である。ルイスの作品 Obscenity and Obscurity (卑猥と曖昧)は、アベラールとエロイーズに関するトウェインの活き活きとしたエッセイ『地中海遊覧記』 Innocents Abroad と基本的には同じ観点を有していると言える。

最後に挙げるのも大事な要素である。それは民主主義は他に優るという、戦闘的とも言える信仰である。民主主義は政治的統治の手段としてだけではなく、生活における最小の行動すら支配する原理、そして全ての思考の基本として据えられるのである。

「次代のルイス」の再登場はありえない。近代的な移動手段と情報伝達手段によって、今50年代の作家は、意識せずともコスモポリタン的思考を取るようになっているし、ルイスが登場したのには、ルイスの先達に田舎風の見方しかできない者も多かったことが影響しているからだ。田舎根性には欠点もあるが、反面で統一性をももたらしていたのだ。アメリカ文学の伝統がもっと強固なものとなるまでに多くの世代を経ることなく、新しき国際的文化という坩堝(るつぼ)に放り込まれることになったのは、おそらく不幸なこととなるのだろう。

とはいえ、ルイスがトウェインと同じように、既にコスモポリタン主義を体験した人物だったからこそ、彼は次の小話に登場してくれるのである。

1930年から31年の冬、書評子の一人はロンドンのアパートでもう一人の友人と共同生活していた。裏路地に面したにじり口をくぐると、奥行き40フィート、高さは建物2階分はある、堂々とした広間に出る。そこには何頭かの牛が一気に焼けそうな石造りの暖炉があったが、広すぎるために部屋は常に寒かった。にもかかわらず、多くのパーティが開かれ、当世風のダブルのベストを着た若い男性たちが彩りを加えたのはこの場所だったし、「一回だけで良いから」という点を楯にシンクレア・ルイスを招待したのもそういったパーティの内の一つだったのだ。

スウェーデンでノーベル賞を受賞し、帰国する途上という事もあり、彼の名声はその時がまさに最高潮と言えるものであった。私たちはまさか彼がわざわざ寄ってくれるだろうとは考えていなかったが、万が一来たときのために大急ぎで準備を整えた。シェリーを一瓶買い込み、それぞれの母親にレシピを聞くため電報を打ち合ったりした。その通りに作ったせいで予算オーバーになりかけたが。私たちが他に招待したのはあと一人だけ、ハーパー社で仕事をしていた英国人の若き男性だった。私たちは暖炉にできる限り大きく火をおこし、一番の晴れ着を身に付け、座って彼の到着を待った。その頃の私は特にルイスの本を気にしていたというわけではなく、内心では寧ろこういった準備に腹を立てていたのだった。

招待していたイギリス人が時間通りに、灰色がかったラベンダー色のベストとそれに合うタイという一張羅で現れた。私たちはルイスが来ることはほぼ諦め、シェリー酒を注ぎ始めたが、その時、呼び鈴が鳴った。

背が高く、手足のひょろ長い男性が歩いて入ってきた。彼の骨張ったヤンキー顔には、赤みがかった髪と、丸く、青く、不思議そうな表情をした目が添えられていた。(彼の先祖は皆コネティカット出身だった。)いくらも経たないうちに、私たち3人は、彼と自分たちがずっと最も親しく、苦労を共にしてきた選ばれし同志であるかのような気持ちになっていた。彼は紅茶を飲み、美味しそうにクッキーを食べた。そして近くにシェリーのボトルを置くと、心地よさそうに腰を落ち着けた。誰かが、小作農がいるのはヨーロッパだけで、アメリカにはそういった者はいないと言った。ルイスは反対の立場を取った。そこから私たちは楽しく、ありとあらゆる疑問について話し合うことになった。

彼が何事にも注意を払っていた様子は印象深い。彼は全てのこと、全ての人に、分け隔てなく、そして本心から興味を持っていた。彼は私たちからすれば2倍の年齢だったが、私たちと同年代の人間にしか見えなかった。今思い返してみると、彼もまた同じように感じていたかどうかは疑問である。彼が言ったことで2つ、思い出されることがある。女性の一人が、自分が人生に期待するのは絶対的な正義だと述べたが、その時、彼は温和な声でこう言ったのだ。

「ああ、前にあなたくらい若い人と出会ったのは、もう何年も前ですよ」

さらに、イギリス人の彼がその場を離れた時、ルイスが突然、こう声を上げた。

「いったいあの美しい男の子は誰なんだい?」

それはまるで、彼がハーパー社に勤めるイギリス人なんかではなく、変装してその場に参加した半神半人であるかのような言い方だった。このハンサムで、大人らしい22歳の英国青年が、まさか「男の子」と呼ばれるとは、私たちは考えもしないことだった。

こんな言い様にも、私たちが腹立たしさを覚えることはなかった。彼が帰った時、3人の彼の心酔者が、新しく生まれていた。彼が素晴らしいものにしてくれたその午後を、私たちは決して忘れることはなかった。コスモポリタン的環境においても「アメリカ人」であることを少しもやめることなく、自分らしさを守ることができたアメリカ人。さっきまでこの部屋にいた人物は、そんな類い希な存在なのだ。その午後の時間を過ごし、私たちはそう気付かされたのだった。

佐藤より

今回は前回までと異なり、書評の対象がミステリー関連の著作でない回である。シンクレア・ルイスのこの著作集は死後出版されたものだが、この出版を機に、「書評子の一人」とルイスの邂逅が懐かしく思い出された、というのが取り上げたきっかけだろう。

ちなみに「書評子の一人」とぼやかされてはいるが、今回の執筆者は明らかにヘレン・マクロイの方である。というのも、ヘレン・マクロイにはイギリスとフランスへの移住歴があるためだ(一方のブレット・ハリデイは、アメリカ国内はかなり転々としたらしいが、海外在住歴はないようだ)。1904年生まれのヘレン・マクロイにとっては、彼女が26歳頃のできごとということになる。

さて、今回訳すまでシンクレア・ルイスについては耳にしたこともなかったが、さもありなん、アメリカ人初のノーベル文学賞受賞者にもかかわらず、今では忘れられた作家となってしまったということである。しかしその着眼点には、今も見るべきものが大いにあるのに…この内容は、インターネット上で見つけた宮脇俊文氏の考察で学んだ。

「スモールタウンというアメリカの小宇宙」(アルカーナ・ムンディ)

しかしこの「忘れられた作家」という点は、つい去年あたりから急な変化が生じたようだ。

そのきっかけは、私も宮脇氏の文章を読んで「あれ、てことは?」とうすうす感じたことだった。まずは氏の文章の一部を引用しよう。ここで論じられているのは『本町通り』という作品である(ちなみにこの文章が掲載されたのは2014年である)。

つまり、アメリカはどこへ行っても、ここと似たり寄ったりの町が展開されているということなのだ。ルイスは特定の一地方を批判しているのではなく、アメリカ全体に対しての風刺を本作品に込めていることになる。

さらに、この作品のおもしろさは、なんといっても、100年後のアメリカも、この時代と何らたいして変化してはいないという点である。馬車が自動車に変わり、表面的な生活スタイルが変化しただけで、あとは本質的には何も変わってはいないということだ。

相変わらず、人びとは自分たちが世界の中心であるかのごとく自己満足に浸り、外の世界にしっかりと目を向けようとはしないのだ。まさにこうした保守的な人びとによって形成されているのがスモールタウンであり、それが全米のかなりの割合を占めているということを考えるとき、この作品は今もその価値を失ってはいない。

「スモールタウンというアメリカの小宇宙」(アルカーナ・ムンディ)

(http://www.kashiwashobo.co.jp/arcana-mundi/miyawaki/article02/118/)

一読して分かるように、この論点はまさに現代のアメリカ、というようりも2017年現在のアメリカを語るのに欠かせなくなった話なのである。

そして、今年2017年の初めには、同じ観点を持った It Can't Happen Here という本が本国アメリカで急激なリバイバルを遂げた。正確に言えば、「同じ観点も」持っていたというべきか。というのも、以下に引用するように、こちらの作品は「アメリカの『地方』」という論点だけではなく、まるで予言書のような中身となっているからだ。

「(…)こうした書物は代表的な反ユートピア小説として名高いが、同じジャンルのほとんど忘れられていた小説もよみがえっている。1930年にノーベル文学賞を受賞したアメリカの小説家シンクレア・ルイスの「ここではそんなことは起きない」(It Can't Happen Here=日本未訳)で、バズ・ウィンドリップというカリスマ的大うそつきが「偉大なアメリカ」を取り戻すと公約して大統領に就任し、アメリカをファシズム国家に変質させていくという究極的な反ユートピア小説だ。

1935年の出版で、アメリカでもほとんど忘れられていたが、トランプ大統領就任で、彼の主張と小説の内容があまりに似通っていると注目を集めた。アマゾン・ベストセラーランキングで8位に入った。この小説では「忘れられた男たちの同盟」が反移民の国粋主義的な感情に訴え、選挙戦で勝利を手にする過程が記されている。米国は当時、第2次大戦前夜の大不況だったため、ルイスはヨーロッパで勃興してきたナチズムなどのファシズムに対し、警告を発するためにこの小説を書いた。」

小説『1984年』米国で売り上げ1位 トランプに「反ユートピア」見る米国民 : J-CASTニュース ( https://www.j-cast.com/2017/01/31289356.html?p=all )

日本未訳、が大変惜しまれる内容紹介ではないか!本当に読んでみたい。とは言え、シンクレア・ルイスは、翻訳がある作品だけでも読んでみる価値はありそうだ。

…と思いきや、実はシンクレア・ルイスの翻訳が既に本棚に一作あることが分かった。しかも、創元推理文庫の中に、である。

『完全犯罪大百科 下 』 エラリー・クイーン編 (カバー:真鍋博/初版 1980) 横顔 創元推理文庫旧装丁bot pic.twitter.com/qRSPfwWWXH

— 創元推理文庫旧装丁bot (@OldSogenBot) 2017年6月18日

この中に、1918年の短編、「柳の並木道」が収録されている。最後に、編者エラリー・クイーンによる、シンクレア・ルイスの熱烈な紹介文を引用しよう。

いうまでもないことだが、編者たちはシンクレア・ルイスの作品を本書に載せることを名誉に思う。彼は『大通り(メイン・ストリート)』、『バビット』、『アロースミス』の作者であり、ノーベル文学賞を受賞した最高の(佐藤注:「最初の」の誤りか?)アメリカ作家であり、その渡り鳥的で広範な経歴の一時期にアドヴェンチュア・マガジンの副編集長だった(信じようと信じまいと!)――編者たちはアメリカ最大の作家の一人を、この犯罪学的隊商の一員に含めることを名誉とするものである。

ヘレン・マクロイの個人的思い出が語られたに過ぎない(といっては言い過ぎか)記事から、現在との意外な結び付きがあることがわかったため、今回は後半に書評以外の内容をだいぶ書きすぎたかもしれない。ただ、調べると興味深かったので記しておくことにした。ご意見ご感想など、お寄せくだされば幸いである。

Written with StackEdit.